« Il n’y a qu’un façon de reconnaître qu’on s’est trompé, c’est d’avouer que l’on est plus avisé aujourd’hui qu’hier.«

Johann Kaspar Lavater, théologien et écrivain Suisse, (1741-1801)

« Il n’y a qu’un façon de reconnaître qu’on s’est trompé, c’est d’avouer que l’on est plus avisé aujourd’hui qu’hier.«

Johann Kaspar Lavater, théologien et écrivain Suisse, (1741-1801)

La dette publique Française a explosée sous les gouvernements de Gauche… la dette est due à une augmentation inconsidérée des dépenses de l’État… ce sont les collectivités territoriales qui ont fait déraper la dette publique… la France est de moins en moins riche et obligée de s’endetter… la masse salariale coûtent beaucoup trop cher aux entreprises… etc etc. Lorsque l’on évoque la dette publique voici généralement les affirmations infondées et les préjugés qui cautionnent les coupes drastiques que l’on devrait effectuer dans les dépenses publiques. ATTAC a mené une longue analyse (« Dette publique Française: évolutions et questions« ), qui tord le cou à ces arguments de carton. En voici les extraits les plus marquants.

Évolution de la dette publique Française: seul le gouvernement Jospin s’est réellement attaqué à la dette

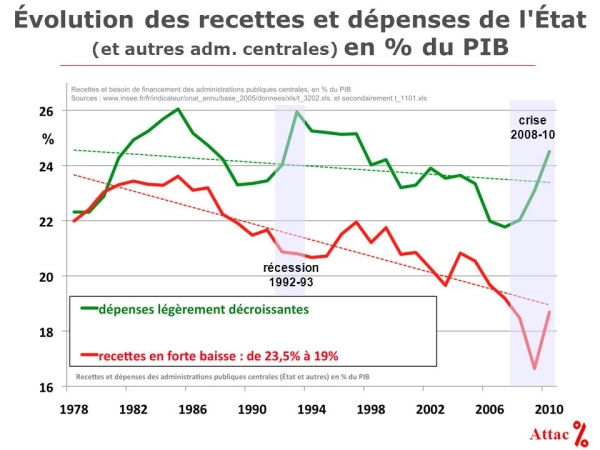

Évolution des dépenses et recettes de l’État: les dépenses diminuent lentement, les recettes chutent drastiquement…

28 Avril 2004: Le réseau de télévision américain CBS diffuse les photos de prisonniers irakiens maltraités et humiliés par des soldats américains dont des femmes dans la prison d’Abou Ghraib en Irak. Ces clichés montrent des prisonniers torturés, attachés à des câbles électriques, obligés de poser nus ou bien menacés par des chiens de garde voire désacralisés après leur mort.

Les photos font alors le tour du monde, suscitant une levée de boucliers contre les méthodes employées par l’armée américaine. Elles mettent aussi en lumière la présence de « prisonniers fantômes » détenus par les Américains en Irak.

Lors du procès des soldats incriminés, le monde apprend que les ordres de torture sont venus de Donald Rumsfeld lui même dans le cadre général de l’utilisation de la torture en Irak et Afghanistan. Une démarche mis en place à l’arrivée à Abou Ghraib du major général Geoffrey D. Miller qui avait déjà organisé les interrogatoires et la torture infligée dans le centre de détention de Guantánamo.

En 2006, c’est finalement onze soldats américains ont été jugés et condamnés. Et en mai 2006, le président américain George W. Bush déclare que la prison était la « plus grosse erreur » des Américains en Irak.

Lorsque l’on se plonge dans l’Histoire il est toujours étonnant de trouver des évènements vieux de plusieurs siècles qui font autant écho à notre actualité. On se rappelle par exemple de l’épisode du « krach des tulipes » que nous avions évoqué l’année dernière. Il s’agit cette fois-ci de remonter le temps jusqu’au XVIII ième siècle, lorsque Machault d’Arnouville, contrôleur général des finances de Louis XV, décide de mettre en place une politique de justice fiscale en taxant de façon unique tous les sujets du royaume. Pour la première fois clergé et noblesse vont devoir payer des impôts. Une expérience à méditer...

En 1748 la France sort de la Guerre de Succession d’Autriche affaiblie et fortement endettée. D’autant que le Royaume est aussi en déficit chronique (estimé à 100 millions de livres en 1745) ce qui déséquilibre les finances. Jean-Baptiste de Machault d’Arnouville, proche de Mme de Pompadour et membre éminent du parti philosophique (porteur des idées des Lumière, par opposition au parti dévot), est contrôleur général des finances. Il est sommé de trouver une solution durable par le roi.

Il décide en 1749 de créer un impôt direct touchant l’ensemble de la population (tiers-état, nobles et clergé), en prélevant un vingtième des revenus (édit de Marly, 1749). Cette mesure de justice fiscale constitue une brèche dans le statut privilégié du clergé et de la noblesse, traditionnellement dispensés, les premiers effectuant un « don gratuit » au trésor et s’occupant des pauvres et de l’enseignement, les seconds payant « l’impôt du sang » sur les champs de bataille. Cette mesure fiscale constitue alors une grande première dans l’histoire de France, bien qu’elle ait été déjà envisagée par des esprits visionnaires comme Vauban au temps de Louis XIV.

Ce nouvel impôt est adopté en remplacement du « dixième » et entre en vigueur le 19 mai 1749, le jour même de son enregistrement. Enfin, contrairement aux habitudes fiscales de l’époque ce nouvel impôt est créé en période de paix et devient donc normalement définitif.

Les Trois Ordres de l’Ancien Régime: Le Tiers-État portant le Clergé et la Noblesse sur son dos (caricature anonyme de 1790, Wikipedia)

Dès l’édiction de la loi, les lobbys et personnes influentes font pression de tout leur poids pour que le roi revienne sur sa décision. De leurs coté le clergé et les provinces émettent de vives protestations et attisent des émeutes, comme l’expliquent Robert Muchembled, Elisabeth Belmas dans leur livre sur le XVIIIe siècle:

« [Machault] se heurte à la résistance des États Provinciaux, des parlementaires Parisiens avant d’échouer devant la ferme résolution de l’Assemblée générale du Clergé. »

(Le XVIIIe siècle, 1715-1815, par R. Muchembled & E. Belmas

Pressé par son entourage et par la cour – qui sont concernés au premier chef par le nouvel impôt – Louis XV abandonne la partie et en exempte le clergé en 1751. Finalement, le « vingtième » finit par se fondre dans une augmentation de la taille, qui ne touchait pas les classes privilégiées. Ce fut la première défaite de la « guerre de l’impôt » engagée contre les privilégiés.

« Institué en pleine paix, [le vingtième] devait représenter un vingtième de tous les revenus. Il ne porta en réalité que sur les revenus foncier et resta inférieur à un vingtième réel. Tantôt unique, tantôt doublé (un second vingtième fut créé en 1756), voire triplé (de 1760 à 1763 et de 1782 à 1786), le vingtième constitua jusqu’à la Révolution le moins mauvais des impôts de l’Ancien Régime.«

(Le XVIIIe siècle, 1715-1815, par R. Muchembled & E. Belmas)

Cet impôt de conception moderne, qui constituait un argument de justice sociale dans une société ultra-déséquilibrée, était voulu par les conseillers du roi se revendiquant des Lumières. Malheureusement la faiblesse du souverain l’a poussé à revenir en arrière. Pour avoir cédé aux privilégiés qui voyaient en ce nouvel impôt une menace, la Royauté Française n’a finalement que précipité la Révolution qui allait lui être fatale 50 ans plus tard.

« Toutes les opinions sont respectables. Bon. C’est vous qui le dites. Mais je dis le contraire. C’est mon opinion : respectez la donc.«

Jacques Prévert, poète et scénariste Français, (1900-1977)

1260 ?: C’est à Jean de Joinville, chroniqueur de son règne, que l’on doit l’image de Louis IX en saint roi, rendant sa justice pour tous, sous un chêne. Joinville situe la scène à Vincennes. Cette illustration du roi bon et juste, arbitre de tous ses sujets, est l’une des images d’Épinal de l’Histoire de France.

Commandé sous Louis XVIII et réalisé par le peintre A. Leodor, le tableau "Saint Louis rendant la justice sous un chêne" figure aujourd'hui au musée de Versailles

En Avril, Pandora Vox a visité à Moscou le musée du Goulag (Музей ГУЛАГа). L’occasion de se plonger en profondeur dans le fonctionnement de cette terrible institution de l’ère soviétique, qui soufre d’un manque d’information patent et d’un amalgame souvent trompeur avec les camps nazis.

Le musée du Goulag de Moscou est produit par l’Association russe Memorial dont le but est de prévenir le retour du totalitarisme, de faire la vérité sur les exactions passées et de recenser les victimes.

Au travers de multiples témoignages sous différentes formes: lettres de prisonniers, biographies, récits de proches, journal de gardiens… le musée raconte les vies et les familles brisées par le régime soviétique. Depuis la mer Blanche où 60 000 prisonniers des goulags ont construit un inutile canal – car trop peu profond – vers la mer Baltique, jusqu’aux fins fonds de la Sibérie où les autorité se sont obstinées à construire une improbable ligne de chemin de fer entre le lac Baïkal et le fleuve Amour (le tristement célèbre Magistrale Baïkal-Amour), ce sont au total plus de 500 camps à travers tout le pays qui ont détenu des prisonniers par centaines de milliers.

On apprend que l’on pouvait vraiment être envoyé au goulag pour n’importe quelle raison: subversion, désobéissance à l’idéologie, dénonciation arbitraire etc… mais aussi rancœur personnelle, relation avec une personne dénoncée, suspicion de grève de zèle… la liste est infinie. Prisonniers de droit commun et prisonniers politiques se côtoyaient dans des camps aux conditions de vie absolument abominables.

On trouve par exemple au musée le récit d’un acteur célèbre de l’époque qui s’est retrouvé emprisonné pour suspicion d’espionnage car il avait parlé à un diplomate Américain dans un train. Après des années de « purge », marqué à vie, il a continué sa carrière en incarnant principalement – ironie de l’histoire – des rôles de tortionnaires. Une vitrine raconte aussi l’histoire d’une femme envoyée avec sa petite fille bébé qui ne sera libérée que lorsqu’elle aura 6 ans. Celle-ci n’ayant alors connu d’autre existence que l’enfer du goulag.

Parmi les personnalités célèbres, l’économiste Nicolaï Kondratiev a aussi été un prisonnier des goulags. Staline ayant très peu goûté sa théorie sur les cycles économiques du capitalisme, il fait l’objet en 1930 d’un procès truqué pour conspiration qui lui a valu d’intégrer les camps de travail jusqu’à son exécution 7 ans plus tard.

Le père du programme spatial russe, le célèbre Sergueï Korolev, a lui aussi purgé sa peine au goulag avant ses exploits qui le rendirent mondialement célèbre lors du vol de Gagarine dans l’espace au début des années soixante. En 1937, pendant la période des purges staliniennes qui déciment l’armée et les cadres du régime, il est arrêté parce qu’il a été patronné par le maréchal Toukhatchevski, l’une des premières victimes des purges. Dénoncé par un collègue, lui même mis en cause par de fausses accusations d’un ancien ingénieur de leur centre de recherche, Korolev est envoyé dans la Kolyma, le pire bagne du goulag soviétique. Il eut la mâchoire fracassée pendant les interrogatoires et, victime du scorbut dans le goulag, il perdit la moitié de sa dentition. Il est finalement sorti à temps du bagne en 1944 sur une grâce du chef du NKVD Lavrenti Beria, grâce à l’intervention de sa mère et du constructeur d’avions Andreï Tupolev.

Ces tragiques destins présentés dans le musée montrent à quel point la vie tenait à peu de choses dans ces périodes troubles, et combien l’arbitraire régnait en maitre. Beaucoup de scientifiques, d’artistes, d’écrivains ou de sportifs ont été déportés après avoir pourtant servi le régime. De nombreux anonymes ouvriers ou paysans ont été victimes de règlements de comptes. La paranoïa aigüe de Staline était alors devenue une maladie d’État qui poussait à éliminer tout gêneur potentiel ou supposé.

A la visite du musée, ce qui surprend le plus – lorsque l’on n’est pas un spécialiste du sujet – c’est que parmi les témoignages exposés on peut constater que de nombreux prisonniers sont revenus du goulag. C’est heureux, une part importante des victimes a survécu aux traitement pourtant inhumains qu’on leur faisait subir dans les camps de travail sibériens. Une constatation qui est confirmée par les chiffres. D’après l’historienne et journaliste Anne Applebaum du Washington Post, 18 millions de personnes sont passées par le Goulag sous la direction de Staline (deux millions et demi par an à la pire période), pour 50 000 à 200 000 morts par an en temps de guerre. Ce qui fait au total que sur 18 millions de prisonniers, 4,5 millions n’en revinrent jamais (« c.f. Goulag, une histoire« , Anne Applebaum) ce qui correspond à la survie d’une majorité de prisonniers.

Donc contrairement aux « camps de la mort » mis en place par les régimes dictatoriaux les plus extrêmes que l’humanité ait connu, la fonction première du goulag n’est pas d’éliminer les prisonniers. Il s’agit en réalité de les « ré-éduquer ». Et c’est ce qui fait la triste originalité du système soviétique qui étendit ensuite son modèle aux autres dictatures communistes.

Cette « fonction » du goulag a d’ailleurs évoluée au cours du temps. Au début il s’agissait de réaliser à faible coût de grands travaux, comme le canal de la mer Blanche, le chemin de fer sibérien ou extraire le minerai des mines. Seulement le régime réalise vite que les camps coûtent davantage à l’État qu’ils n’apportent de bénéfices. Cela coûte moins cher de payer des ouvriers pour travailler dans les mines et à la construction des voies ferrées, que de payer les camps de prisonniers et leurs gardiens. Si bien qu’en 1955, le Goulag perd officiellement sa fonction économique et ne se cantonne plus qu’à sa fonction répressive. Ils sont alors renommés « camps de redressement par le travail », dans une logique qui s’est exportée dans les autres dictatures communistes (comme dans la Chine de Mao).

La fonction de « ré-éducation » ou de « redressement » par le travail laissait donc aux prisonniers la possibilités de revenir du goulag, lorsque le régime estimait qu’il pouvait les réhabiliter, comme l’acteur évoqué ci-dessus qui a pu recommencer à tourner à son retour des camps. Les « revenants » pouvaient réintégrer leurs familles et potentiellement croiser à nouveau les personnes qui les avaient dénoncés… ce qui sera notamment le destin de Sergueï Korolev. Cela laisse une idée de l’ambiance de terreur qui devait régner dans les milieux « purgés ».

Si l’on creuse un peu cette notion de « ré-éducation par le travail », celle-ci fait en fait davantage penser à ce qu’on appelle communément un « lavage de cerveau ». L’idée est d’imposer des souffrances tellement atroces au présumé opposant que celui-ci finit par renoncer de son propre chef à toute subversion. Cette terrifiante méthode n’est pas sans rappeler la dernière partie de « 1984« , le roman de George Orwell. Winston Smith, le héros qui avait osé se rebeller contre la dictature de « Big Brother » a été capturé et subit les pires tortures et humiliations possibles. A sa libération il constate que ces mauvais traitements lui ont ôté toute possibilité de réflexion par lui même et qu’il est anesthésié. Il réalise béatement que désormais il « aime Big Brother » (la dernière phrase du roman). La « ré-éducation » a fonctionné.

L’habituel amalgame entre le goulag et les camps nazis empêche le plus souvent de comprendre la réalité du système mis en place par le régime soviétique. Il fait passer à coté de cette terrible notion de « lavage de cerveau » tout droit sortie de l’univers orwellien et c’est regrettable. Parce que l’atroce méthode de « redressement par le travail » est probablement plus dangereuse encore et plus « efficace » (du point de vue du régime totalitaire) que l’extermination pure et simple des opposants mises en place par exemple dans les « camps de la mort ». Car la masse voit revenir des camps les éléments subversifs, ceux-ci ont été « convaincus » par le régime, ce qui d’une certaine façon donne « raison » aux bourreaux (contrairement à leur exécution…) C’était probablement là le sens de la pire des folies staliniennes.

« Nous traversons le présent les yeux bandés. Tout au plus pouvons-nous pressentir et deviner ce que nous sommes en train de vivre. Plus tard seulement, quant est dénoué le bandeau et que nous examinons le passé, nous nous rendons compte de ce que nous avons vécu et nous en comprenons le sens.«

Milan Kundera, écrivain Français d’origine Tchécoslovaque, (1929-)

Novembre -333: Bataille d’Issos entre l’armée Macédonienne d’Alexandre le Grand et les Perses de Darius III. Défait, Darius parvient à s’enfuir vers l’Euphrate, laissant sa mère, ses épouses et ses enfants aux mains d’Alexandre, dont la magnanimité est grande à leur égard. La défaite de Darius est un déshonneur selon les usages royaux achéménides : dans sa fuite il a abandonné ses insignes royaux (son quadrige, son arc, son bouclier et son manteau). A la suite de cette bataille Alexandre entame la conquête de la Phénicie et de l’Égypte et remporte ensuite une ultime victoire contre Darius à la bataille de Gaugamèles en 331 av. J.-C. L’immense empire Perse est alors à sa merci.

La mosaïque représentant cette bataille se trouvait dans la maison du Faune, à Pompéi, et date approximativement du IIe siècle av. J.-C. Désormais transférée au Musée archéologique national de Naples, elle est une copie d’un tableau réalisé à la fin du IVe siècle av. J.-C. par Philoxénos d’Érétrie pour le compte du diadoque Cassandre.

Le détail présenté ci-dessous représente Alexandre le Grand sur son cheval Bucéphale, détail de la mosaïque romaine de Pompéi représentant la bataille d’Issos, musée national archéologique de Naples.

Alexandre le Grand sur son cheval Bucéphale, détail de la mosaïque romaine de Pompéi représentant la bataille d'Issos, musée national archéologique de Naples

« L’éducation ne consiste pas à gaver, mais à donner faim. »

Michel Tardy, sociologue Français