Comprendre la crise économique que traverse l’Europe pour pouvoir envisager sereinement un plan de sortie… voilà l’un des enjeux majeurs à l’heure où l’on est noyé dans le marasme des contre-vérités et des logiques partisanes martelées à la télévision. Heureusement pour nous, Rue89 est allé interviewer deux spécialistes hors pairs, qui nous font bénéficier de leurs lumières pour comprendre la crise que nous traversons et envisager ensemble des solutions. C’est dense, mais ces “grands entretiens”, proposés par Pascal Riché, sont un éclairage salvateur sur la réalité économique européenne. Seconde partie avec Guillaume Duval d’Alternatives économiques.

Coupes budgétaires, marché du travail plus flexible : pour le journaliste Guillaume Duval, les raisons du redressement économique de l’Allemagne sont ailleurs.

L’économiste Guillaume Duval (Alternatives Economiques)

Pourquoi la France a-t-elle décroché par rapport à l’Allemagne, en termes de compétitivité, de croissance et d’emploi ?

On attribue généralement le succès allemand aux réformes engagées en 2000 par le chancelier SPD Gerhard Schröder, dans son « agenda 2010 » : flexibilisation du marché du travail et coupes claires dans les dépenses publiques. C’est cet effort, auquel se refuseraient les Français, qui serait payé de retour aujourd’hui.

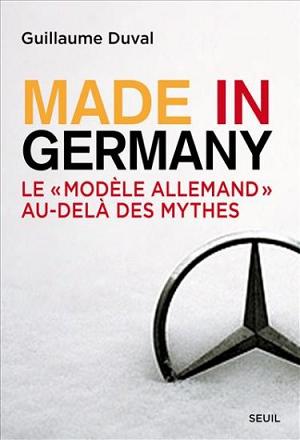

Le journaliste d’Alternatives Économiques Guillaume Duval vient de signer chez Seuil un livre très éclairant sur l’Allemagne, « Made in Germany », dans lequel il remet frontalement en question ce diagnostic.

2.1/ Trois atouts : la démographie, l’Europe de l’Est, les biens d’équipement

> Rue89 : Tu as la conviction que le succès allemand n’a rien n’a voir avec les réformes engagées par Schröder. Explique-nous.

Guillaume Duval : Avec Schröder, c’est la première fois que la gauche arrive vraiment au pouvoir en 140 ans. Il engage des réformes importantes, notamment sur le marché du travail, et il exerce une pression importante sur les dépenses publiques. Avec Schröder, c’est la première fois que la gauche arrive vraiment au pouvoir en 140 ans.

Mais le succès actuel des Allemands n’a rien à voir avec ces efforts qu’ils se sont imposés. De telles réformes, importantes, ont même plutôt à mes yeux fragilisé les points forts traditionnels de l’économie allemande.

Sur le coup d’abord, la politique de Schröder s’est traduite par un recul très significatif du pouvoir d’achat des salariés, qui commencent tout juste à s’en remettre, et par un recul de l’emploi : quand Schröder quitte le pouvoir en 2005, il y a 5 millions de chômeurs. Par ailleurs, alors qu’il y avait autrefois moins d’inégalités et de pauvreté qu’en France, il y en a plus aujourd’hui.

Certains considèrent que ces inégalités et cette pauvreté ont été le prix à payer pour le redressement allemand. Je ne pense pas que ce dernier ait quoi que ce soit à voir avec les réformes Schröder. Selon moi, il est dû à trois facteurs qui préexistaient avant la crise, et à trois autres qui ont joué un rôle pendant la crise.

> Commençons par les trois facteurs hors-crise.

« Made in Germany » de Guillaume Duval

L’Allemagne d’abord, a paradoxalement bénéficié de son déclin démographique. Les Français considèrent que c’est très bien d’avoir plein de gamins, plein de jeunes, que c’est une richesse pour l’avenir du pays. C’est sans doute vrai, mais dans l’immédiat, cela coûte très cher. Quand on a des enfants, il faut les loger, les nourrir, les éduquer, leur payer des téléphones portables…

Autant de dépenses privées et publiques en plus que les Allemands n’ont pas eu à dépenser. C’est une des raisons pour lesquelles les dépenses publiques ont été plus faibles et c’est une des raisons qui ont facilité la modération salariale : quand on n’a pas de gamins, on peut tolérer plus facilement une austérité salariale prolongée.

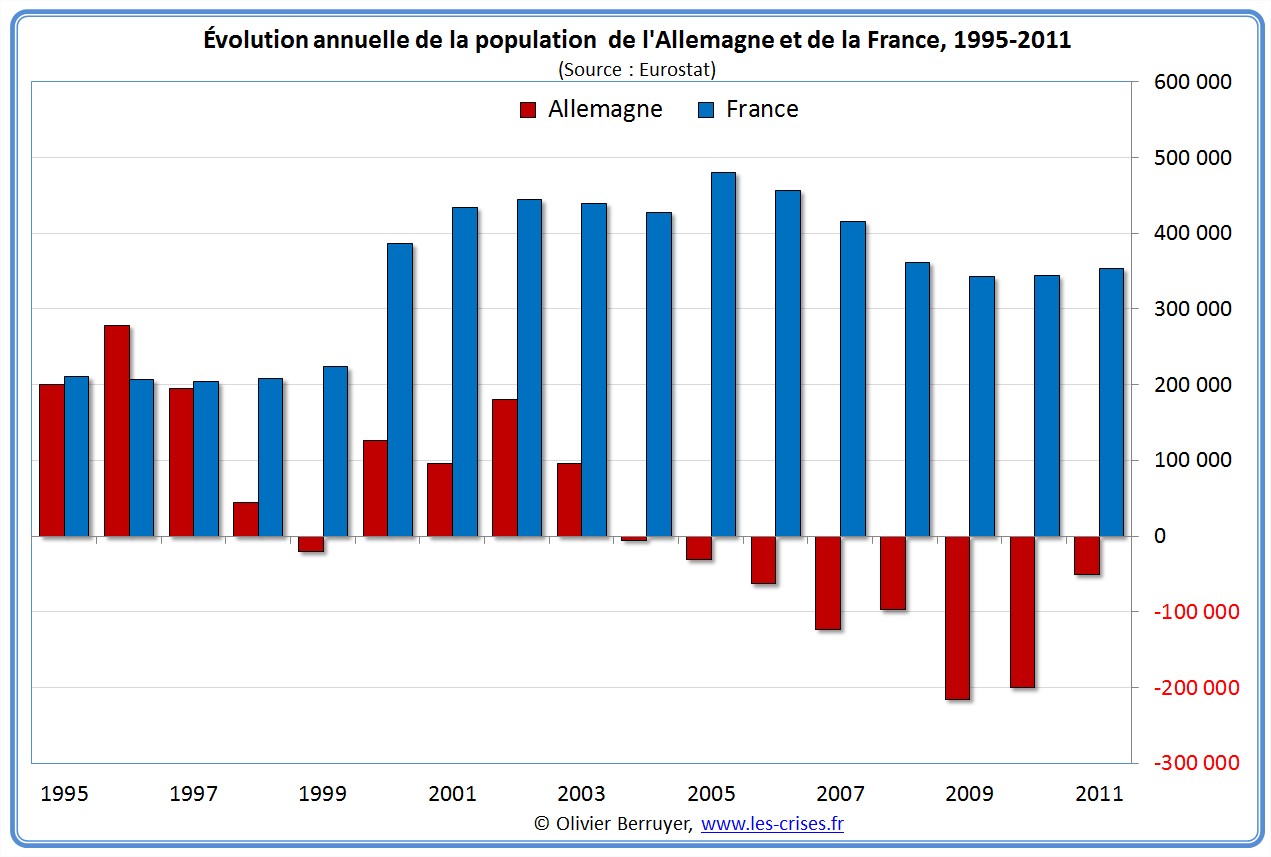

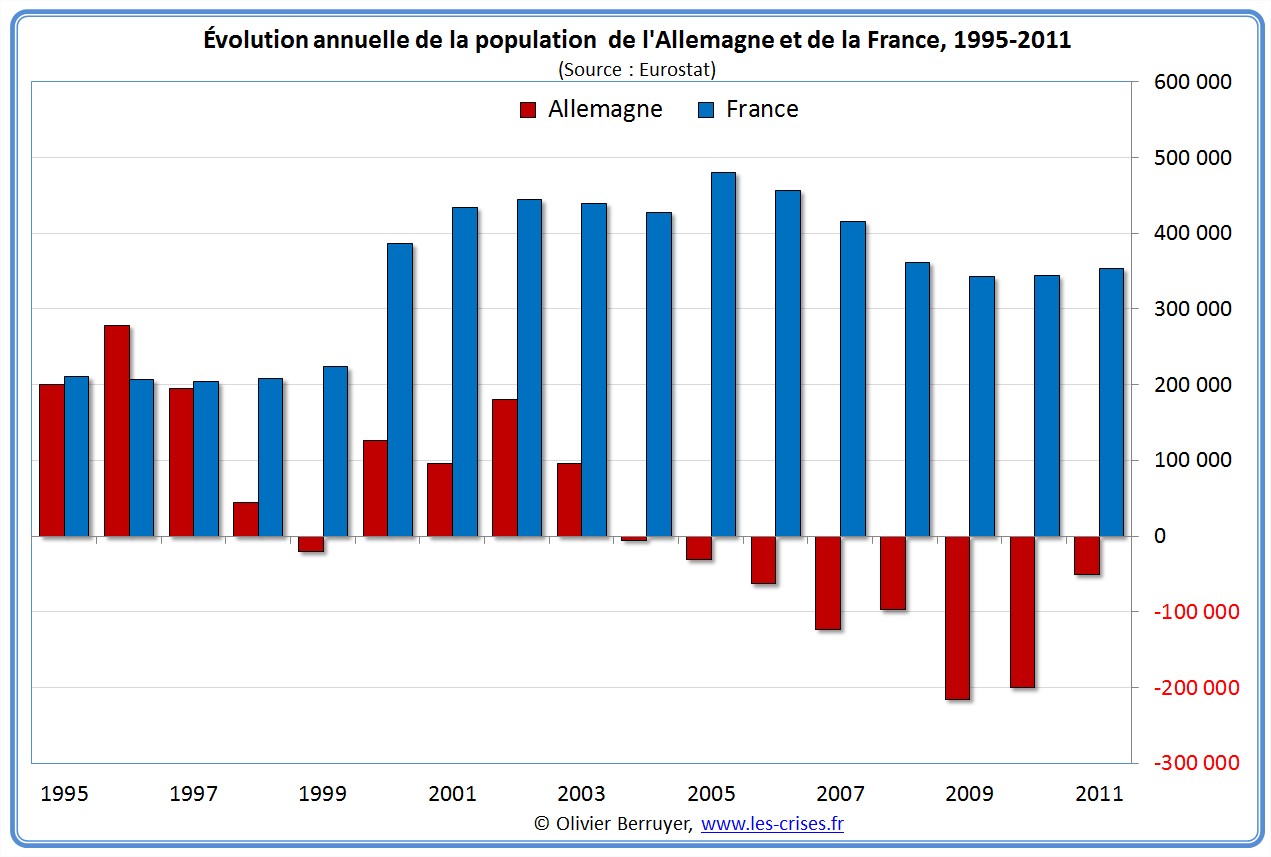

La démographie a surtout favorisé le maintien de prix immobiliers très modérés. Ils n’ont pas bougé depuis quinze ans, et commencent juste à le faire depuis deux ou trois ans. En France, les prix ont été multipliés par 2,5 dans le même temps. Cela se comprend : la France a gagné 5 millions d’habitants depuis le début des années 2000, quand l’Allemagne en a perdu 500 000.

La démographie en France et en Allemagne (Olivier Berruryer/LesCrises.fr)

Résultat : alors que l’immobilier neuf valait en France 3 800 euros du m2 en France en 2011, il valait en Allemagne seulement 1 300 euros du m2 la même année. On est dans un rapport de un à trois. Cela explique pourquoi les Allemands ont pu accepter une austérité salariale prolongée.

Deuxième point, les conséquences de la chute du Mur. Les Allemands ont l’habitude de se plaindre du coût que la réunification a représenté. Mais l’Allemagne a été au bout du compte la grande gagnante de la chute du mur, car elle a réintégré très rapidement et très fortement les pays d’Europe centrale et orientale à son système productif.

Avant, le pays à bas coût qui fournissait l’industrie allemande, c’était plutôt la France. Maintenant, ce sont la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne… La différence, c’est que le coût du travail dans ces pays est cinq fois moindre qu’en France. L’Allemagne, en réorientant sa sous-traitance vers ces pays, a obtenu un gain de compétitivité-coût phénoménal pour son industrie.

> La France n’aurait-elle pas pu faire de même ?

Délocaliser sans perdre sa base productive nationale n’est pas si simple. Ce qui est intéressant, dans le cas allemand, c’est de comprendre pourquoi cela s’est bien passé. La réponse à cette question est liée à la codétermination, un des trucs auxquels Schröder n’a heureusement pas touché. Il a fallu négocier tout ce processus avec les syndicats allemands, qui ont, dans les grandes entreprises, beaucoup plus de pouvoir que les syndicats français. Les comités d’entreprise ont un droit de veto sur toutes les grandes décisions et il y a, dans les conseils d’administration, une moitié de représentants des salariés. Ils ont donc négocié étroitement ces délocalisations et n’ont pas dit, comme Tchuruk [ex-patron d’Alcatel, ndlr], « on va faire des entreprises sans usines ».

La France l’a fait un tout petit peu, avec Dacia-Renault, en Roumanie. Mais on n’a pas su le faire à grande échelle. On en discute maintenant avec le Maroc : Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, parle de « colocalisation ». Mais on n’en est pas du tout au même stade que les Allemands, et c’est un inconvénient majeur pour l’industrie française.

> Passons au troisième facteur hors-crise

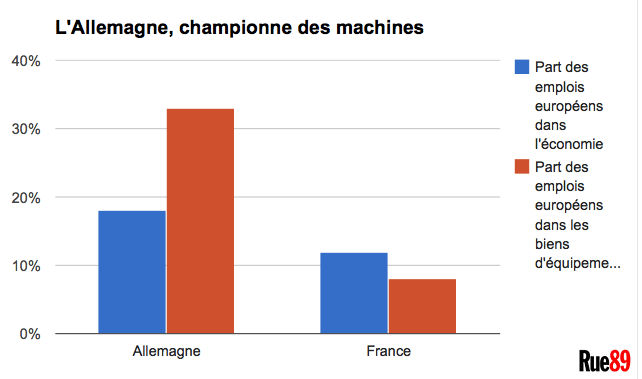

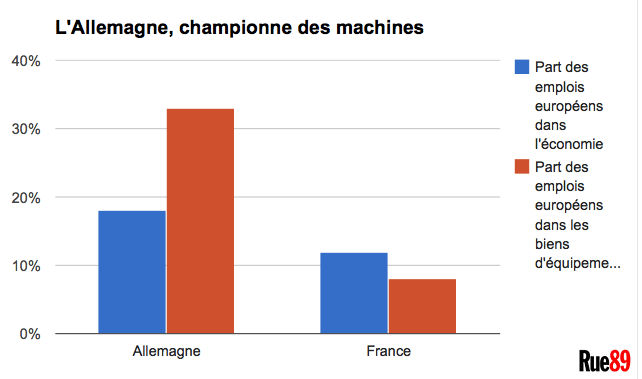

Production de machines en Allemagne, Source : « Made in Germany »

Le troisième facteur est bien connu, mais il a joué à fond pendant les années 2000 : c’est la spécialisation de l’Allemagne dans les biens d’équipement – les machines. Celle spécialisation a correspondu à l’explosion de la nouvelle demande des pays émergents. L’Allemagne, c’est 18% des emplois européens, mais 33% des emplois dans les biens d’équipement européens.

> Mais la France est aussi championne dans certains secteurs, je pense aux biens de luxe, qui rencontrent aussi une forte demande dans les pays émergents, avec l’apparition d’une classe bourgeoise…

C’est vrai. Mais les volumes concernés n’ont rien à voir. Quand la Chine devient l’usine du monde, ce sont des machines allemandes qui sont implantées partout. Idem au Brésil et en Inde… Quand Renault construit une usine à Tanger, ce sont aussi des machines allemandes qui l’équipent. Les nouveaux riches achètent des sacs Vuitton, c’est vrai, mais ils achètent aussi surtout des grosses voitures, et des Mercedes ou des BMW, pas des Peugeot ou des Renault.

Donc, on voit bien que ces trois facteurs puissants – démographie, sous-traitance en Europe centrale et spécialisation – n’ont rien à voir avec les réformes Schröder.

2.2/ La flexibilité à la Schröder n’a pas été utilisée

> Les atouts constatés pendant la crise, quels sont-ils ?

Le premier atout de l’Allemagne, c’est que les réformes Schröder n’ont pas fonctionné du tout !

L’Allemagne a connu une récession de 5% en 2009, contre seulement 2,9% en France. Pourtant, nous avons perdu 350 000 emplois et eux, zéro. Ils ont joué à plein sur la flexibilité interne, le chômage partiel, sur les accords dans les entreprises, etc. Ils n’ont pas utilisé les possibilités offertes par les réformes Schröder pour licencier en cas de crise.

l’Allemagne a bénéficié de taux d’intérêt extrêmement bas depuis 2009.

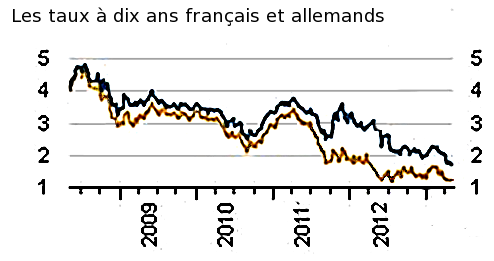

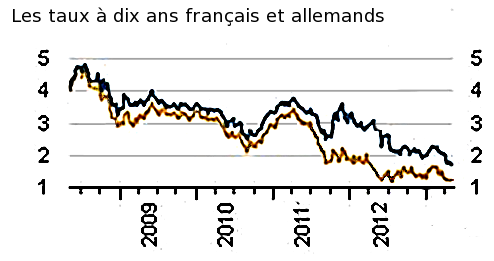

Deuxième avantage : l’Allemagne a bénéficié de taux d’intérêt extrêmement bas depuis 2009.

> La France aussi…

Les taux en France et en Allemagne à 10 ans

Oui, mais dans des proportions un peu plus faibles quand même. La crise des dettes souveraines en Europe a été une bonne affaire pour l’Etat allemand. Si les taux étaient restés aux niveaux de 2008, l’administration aurait dépensé 70 milliards d’euros de plus en paiement d’intérêts.

Les Allemands pleurent beaucoup sur l’aide apportée aux Grecs, aux Irlandais, aux Portugais, etc. Mais pour l’instant, si on fait le compte, ils sont d’un côté engagés à hauteur de 55 milliards d’euros vers ces pays et ils ont économisé du fait de cette crise 70 milliards d’euros de l’autre ! D’autant que ces 55 milliards d’euros ne sont pas des dons, mais des prêts qui rapportent 4% d’intérêts…

Ceux qui auraient des raisons de se plaindre, ce sont les Italiens. Ils sont engagés à hauteur de 41 milliards d’euros, mais eux, ils empruntent à 6% pour prêter à 4%… Les Allemands, eux, empruntent à quasiment zéro. Même si une partie de cet argent ne sera pas remboursée.

L’Etat allemand n’est pas le seul à avoir profité des taux d’intérêt très bas : les entreprises et les ménages aussi.

L’Allemagne a surtout profité de la seule bonne nouvelle qui a accompagné cette crise de la zone euro, à savoir la baisse sensible de l’euro par rapport au dollar. L’Allemagne a surtout profité de la seule bonne nouvelle qui a accompagné cette crise de la zone euro, à savoir la baisse sensible de l’euro par rapport au dollar.

Ce qui a « nettoyé » l’industrie européenne, à l’exception de l’industrie allemande, dans les années 2000, c’est d’abord la montée de l’euro par rapport au dollar : il est passé de 0,9 à 1,6 en 2008. En 2000, le coût d’un salarié de l’industrie française était de 14% inférieur à celui d’un salarié de l’industrie américaine ; il était de 17% supérieur en 2010 ! Idem avec les Japonais ou même les Coréens. L’industrie française en a énormément souffert, comme l’industrie italienne ou espagnole.

L’industrie allemande, elle, a survécu, un exploit extraordinaire lié aux trois facteurs que j’ai évoqués tout à l’heure. Et elle profite maintenant de la baisse de l’euro, qui est revenu de 1,6 à 1,3 dollar.

L’excédent extérieur allemand était de 170 milliards d’euros en 2007, mais il était fait aux trois quarts dans la zone euro ; il était de 180 milliards l’an dernier, mais aux trois quarts hors zone euro. Grâce à la baisse de l’euro, on le voit, l’Allemagne a gagné davantage d’exportations supplémentaires en dehors de la zone euro qu’elle n’en a perdu, du fait de la crise, à l’intérieur de la zone.

2.3/ Pourquoi les dépenses publiques allemandes sont moins élevées

> Quel bilan ferais-tu des réformes de Schröder ? Elles ont été neutres ? Négatives ?

Avec la pression qu’il a exercée sur les dépenses publiques, il a fait prendre un retard important à l’Allemagne sur des questions essentielles : la mise en place de crèches ou d’écoles, par exemple. Merkel essaye aujourd’hui de rattraper ce retard. Surtout, l’investissement public a souffert. L’Allemagne est un des seuls pays de l’OCDE à connaître un désinvestissement public : cela signifie, concrètement, que l’investissement ne compense pas l’usure des infrastructures existantes. Ce ne sont pas des politiques que l’on peut mener durablement. C’est un vrai problème pour le pays.

> Quand on compare les dépenses publiques françaises et allemandes, on observe un écart de 8 points de PIB. Pourtant, on n’a pas l’impression d’une énorme différence en termes de prestation…

Plusieurs raisons expliquent la différence :

- la question démographique, d’abord, que j’ai déjà évoquée ;

- on dépense par ailleurs plus pour le chômage en France qu’en Allemagne, parce qu’on a plus de chômeurs ;

- ensuite, l’Allemagne est un pays fédéral, géographiquement plus équilibré : chez nous, les dépenses publiques servent beaucoup à compenser l’écart entre les déserts français et les zones productives ;

- sur les dépenses de santé, il est probable qu’il y ait moins de gaspillage en Allemagne : la France est l’un des pays qui dépensent le plus pour la santé.

Les dépenses publiques en France et en Allemagne (OCDE/Sénat)

Le point sur lequel les Allemands protègent moins leur population que nous, ce sont les retraites. Ils commencent d’ailleurs à s’inquiéter des conséquences des réformes qu’ils ont faites. Ils ont stabilisé leurs dépenses de retraites, malgré une poussée du nombre de retraités, et ils entendent poursuivre cette stabilisation. Cela va se traduire par une paupérisation massive des vieux.

La ministre des Affaires sociales a publié un rapport en septembre dernier qui établit qu’un salarié qui gagne aujourd’hui 2 500 euros touchera en 2030 une retraite de 688 euros. Soit le niveau du minimum vieillesse en Allemagne ! C’est un autre sérieux problème à venir.

> Il y a actuellement des grèves salariales dans la métallurgie en Allemagne. On évoque par ailleurs l’idée d’un salaire minimum… As-tu l’impression que cela bouge un peu ?

Oui, cela bouge, mais le risque c’est que ce mouvement soit déjà terminé. Les Allemands commencent à en avoir marre des petits boulots mal payés : il y a 3 millions de personnes qui travaillent pour moins de 6 euros de l’heure.

Par ailleurs, un consensus se dessine sur l’idée de salaire minimum, même s’il y a des divergences sur les modalités : le SPD veut un salaire minimum national uniforme, les chrétiens-démocrates préfèreraient un salaire minimum fixé au niveau des Länder ou des branches. Dans l’industrie, le syndicat IG Metall demande des augmentations de salaires importantes. Idem dans les services…

Le problème, c’est que la crise de la zone euro est en train d’atteindre l’Allemagne. Les perspectives économiques pour cette année ne sont pas très souriantes : à peine meilleures que pour la France. Le risque est donc que les Allemands se remettent à se serrer la ceinture et à refaire de l’austérité.

> Les Allemands sont-ils responsable de la crise en Europe ?

La situation est tragique de ce point de vue. Le comportement des Allemands et de leurs dirigeants est parfaitement compréhensible. Ils ont beaucoup souffert avec Schröder, en termes de pouvoir d’achat et d’emploi. Ils se disent – à tort selon moi – que c’est grâce à cela qu’ils s’en sortent moins mal que les autres. Dans ce contexte, ils considèrent évidemment qu’ils ne peuvent aider les autres que si ceux-ci font les même efforts qu’eux – pour leur bien. Mais si cette attitude est compréhensible, elle est parfaitement suicidaire sur le plan européen.

La politique Schröder aurait pu avoir des effets bien pires si, à l’époque, les Allemands n’avait pas été les seuls à l’appliquer : heureusement qu’il y avait les autres pays européens, y compris les Italiens, les Espagnols ou les Grecs, pour s’endetter et acheter les produits allemands…

Si tout le monde applique cette politique – ce qui est en train de se passer –, la demande chute, le chômage explose et personne n’arrive à se désendetter dans un contexte de récession. Et le risque aujourd’hui, est que cette situation mène à l’explosion de l’euro et de la construction européenne.

Elle est, en tout cas, contraire aux intérêts de l’économie allemande : une zone euro en récession, ce sont en effet des débouchés en moins pour l’industrie. Et cela ne peut pas non plus être dans l’intérêt des épargnants.

> La situation conforte toutefois le leadership politique des Allemands…

Pendant les réformes Schröder, heureusement qu’il y avait les autres pays européens, y compris les Italiens, les Espagnols ou les Grecs, pour s’endetter et acheter les produits allemands…

A cela s’ajoute un problème Merkel personnel. C’est quelqu’un qui est entré dans l’Union européenne à 35 ans [après avoir vécu en Allemagne de l’Est, ndlr]. Elle n’a découvert l’Europe occidentale qu’à travers des voyages officiels et des sommets internationaux. Elle ne comprend rien à ce qui se passe en Europe.

> Il semble pourtant qu’ils commencent à prendre conscience que l’austérité ne fonctionne pas : en témoigne le délai accordé il y a quelques jours à la France pour atteindre les 3% de déficit public…

Dans une partie des élites, il y a une prise de conscience de l’impopularité de l’Allemagne. Tant que c’était chez les Grecs ou les Espagnols, c’était supportable, mais le développement d’un sentiment anti-allemand en France a été un choc. C’est, je pense, ce qui les a décidés à mettre les pouces et à faire des concessions.

> Est-ce que la crise européenne ne pourrait pas se résoudre en laissant des chômeurs grecs ou espagnols aller travailler en Allemagne, pays qui a une industrie solide et qui est victime d’une implosion démographique ?

La tentation existe, mais je pense que cela ne peut pas marcher. Je connais bien la théorie : une zone monétaire est optimale si la main-d’œuvre peut bouger d’une région à l’autre de cette zone.

Mais le problème, c’est que la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal sont déjà en situation de crise démographique. Ils ont peu de jeunes. Si les jeunes qualifiés partent pour l’Allemagne, cela veut dire qu’il ne se passera plus rien pendant 50 ans dans ces pays-là. On aura créé le Mezzogiorno puissance dix… L’Europe ne pourra survivre à une telle situation que si les Allemands acceptent de payer pour entretenir les gens qui seront restés en Grèce, en Italie, en Espagne ou au Portugal. On n’en prend pas le chemin…

> Ne peut-on pas imaginer que l’industrie allemande fasse avec ces pays ce qu’elle a fait avec la Pologne, la Slovaquie ou la République tchèque ?

La culture industrielle n’est pas forcément la même en Allemagne et en Grèce et je vois mal les industriels italiens accepter facilement de passer sous la coupe d’entreprises allemandes. Avec l’Espagne, la question peut se poser davantage. Ils le font déjà dans l’automobile.

> Angela Merkel semble vouloir favoriser l’activité des femmes, par la création de crèches par exemple : ce serait une autre façon de réduire les conséquences du déclin démographique sur le marché du travail.

Si un homme allemand travaille une heure de plus qu’un homme français, une femme allemande travaille trois heures de moins qu’une femme française

Un Allemand travaille autant qu’un Français chaque semaine. Mais si un homme allemand travaille une heure de plus qu’un homme français, une femme allemande travaille trois heures de moins qu’une femme française. Et l’Allemagne est l’un des pays où les écarts de salaires sont les plus importants.

2.4/ Ce qu’il faudrait importer du système allemand en France

> Si l’on avait à importer quelques éléments du système allemand, quels devraient-ils être ?

J’en vois trois :

- le premier, c’est la décentralisation du pays. L’Allemagne est un pays plus équilibré : on trouve des entreprises qui exportent dans la moindre vallée perdue, ce qui n’est pas le cas chez nous. Mais c’est l’élément le plus difficile à importer. Un changement institutionnel, qui passerait par l’augmentation des budgets des régions, ne suffirait pas ;

- deuxième chose dont on pourrait s’inspirer, c’est leur intérêt pour l’écologie. C’est l’avenir qu’ils préparent ! Ils ont fait plus d’efforts sur l’efficacité énergétique et sont plus avancés sur les technologie. Nous ne devons pas louper les différents coches qui se présentent ;

- la dernière chose à importer, la plus importante à mon avis, c’est la gouvernance des entreprises, et notamment la codétermination. On avait une occasion unique d’avancer sur ce terrain avec la loi sur l’emploi et l’accord national interprofessionnel, mais on est en train de la rater.

Par ailleurs, il y a un élément important de la gouvernance des entreprises dont on pourrait s’inspirer. En Allemagne, il n’y a pas de PDG : il y a un président du directoire et un président du conseil de surveillance. Ces deux chefs doivent s’entendre pour les grands tournants stratégiques. Ainsi, si un jour un président du directoire qui dirige une compagnie vendant de l’eau et des services publics locaux s’ennuie, qu’il ne trouve pas cela rigolo et qu’il veut acheter une major d’Hollywood et avoir un appartement à New York, eh bien il ne pourra rien faire de tout cela [allusion à Jean-Marie Messier, ex-patron de Vivendi, ndlr].

A travers ce système et à travers le pouvoir donné aux salariés, il y a dans les entreprises allemandes des systèmes de contre-pouvoirs que nous ne connaissons pas dans notre pays.